令和 6 年度第 31 回里山倶楽部 芝生広場西地区の常緑樹伐採(4日目) 日 時)2025年3月22日(土) 9:00〜12:00 晴 場 所)生田緑地 芝生広場西地区 参加者)東 陽一、伊澤高行、加登勇司、北川英樹、廣瀬朗子、政野祐一 事務局)岩田臣生 計 7名 芝生広場西地区の常緑樹除伐活動の4日目です。

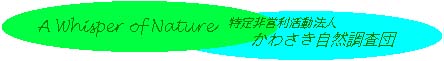

(上図)活動場所図

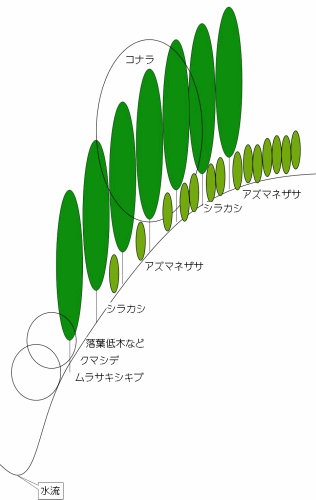

(上図)芝生広場西地区の植生断面イメージ 当該地区は急な谷壁斜面ですので、長い間、市民による植生管理活動は危険なため、不可能だと考えていました。 しかし、今の里山倶楽部なら可能かも知れないと思って、常緑樹の伐採を計画しました。 今は、当該地区の3日間の活動を経験して、やり切れる気がしてきました。 そこで、今回は、少し北側に範囲を広げて、前回までと同様の手順で、常緑樹を除伐してみることにしました。 この活動を始めるまでは、遠くから眺めるだけの存在だった株立ちヤマザクラを活動範囲に取り込んでしまいました。 芝生広場から谷壁斜面までの間は、高さ1m超のアズマネザサが繁茂していました。 常緑樹伐採に取り掛かる前に、このアズマネザサを刈らなければなりません。 刈った材は、広場との境界をつくるように積みました。 これだけでも、大変な活動だと思うのですが、活動を始めたら、忽ち、平坦な地面が広がり始めたので、感嘆してしまいました。

頂部斜面は、殆ど、アズマネザサだけの茂みが広がっていましたが、谷壁斜面に移ると、コナラなどの落葉広葉樹の大木があって、 その中に、シラカシ小径木が密生していました。 シラカシを除伐すれば、老成した落葉広葉樹林が出現しそうです。

広場に続く、比較的平坦な斜面に密生していたアズマネザサ刈りを終えてから、谷壁斜面のアズマネザサ刈りを進めました。 混在しだしたシラカシは伐採して、広場との境界に積んだ材の上に積みました。

樹林内のシラカシは、ロープを使って、材を上の頂部斜面に引き上げることが多くなりました。

アズマネザサ刈りとシラカシ小径木の除伐が進んだら、谷壁斜面の下の方にある大きなシラカシの位置(高さ)まで、 容易に斜面を降りられるようになりました。 崖のような急斜面では、真っ直ぐなシラカシ伐採材を立木と立木の間に寝かせて、伐採活動のための足場をイメージした丸木橋のように置きました。

休憩して、記念の集合写真を撮りました。

大木の伐採は次回以降に行うことにして、伐採し易い場所のシラカシの伐採を先に行うことにしました。 谷壁斜面のシラカシは非常に多いこと、2本だけでしたが、アラカシもあること、コナラなど落葉広葉樹の大径木が多数残っていることなどが分かりました。 ナラ枯れコナラは1本だけ見つかりました。 常緑樹の除伐は、冬季でなければならない活動ではありません。 急勾配なので、足場もしっかりつくりながら、少しずつ進める方が良いと思います。

次の写真の2本のコナラの間に見えるシラカシ大径木が、最も谷底に近いシラカシだと思います。 これの谷側に大枝を張っている落葉広葉樹があるので、そこに伐倒しても良いのか、伐倒方法については、もう少し検討したいと思います。 この大木の下は、ほぼ崖状態だと思いますので、伐倒によって架かった大枝を折ることになっても、田圃下草地の方向に、単純に伐倒するのが、最も安全な方法だと思います。

急斜面に沢山生えている、直径10cm程のシラカシの伐採を続けました。

アズマネザサを刈ったことで現れた谷壁斜面の上側に平坦な地形が広がりました。

今回は、急な谷壁斜面のシラカシを伐採している最中に、直ぐ傍の樹木に、ヤマガラが飛んで来て、暫く、遊んでいました。

時間になったので、生田緑地整備事務所裏に戻って、使用した道具の手入れを済ませて解散しました。 |

かわさき自然調査団の活動

かわさき自然調査団の活動