|

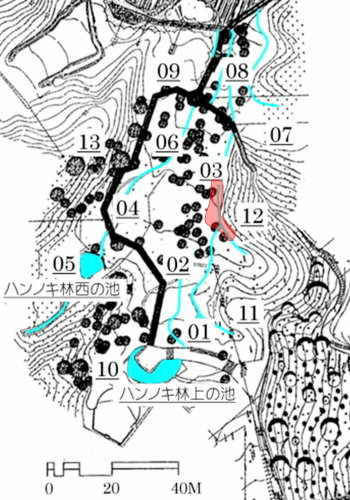

谷戸の水辺保全 日 時)9月23日(火) 9:00〜12:00 晴 場 所)生田緑地 ハンノキ林(A07-03) 活動者)岩田臣生 今朝は、青空にうろこ雲がゆっくり流れていました。 ハンノキ林東側地区(A07-12)の斜面下の水流の落枝ダムつくりを行うつもりで、ハンノキ林上の池付近から入って、ヤブ刈りをしながら、目的地に向かいました。 ハンノキ林には、ヤマホトトギス、ツルニンジン、ツリフネソウなどが咲いていました。

萌芽更新地区北側を源頭部とする谷に、9/13(土)に掘った穴には、水が溢れていました。 相変わらず、5〜6匹のオオスズメが出入りしていました。

9:33 暑さ指数 20.8℃、周囲温度 24.8℃、湿度 59.2% 伐採して倒してあったナラ枯れ大径木は、地面から少し浮いていましたが、川幅としては狭くなっている場所だと判断し、堰を設ける場所にしました。 まず、この材の際に溝を掘りました。 上の方は黄褐色の土で、その下が緑灰色の飯室層混じりの土でした。 斜面を見上げると、伐採しなかったオオモミジの大木がありました。

それから、その辺りのミヤマシラスゲを刈りました。 次に、水路になるように溝を掘って、掘った土砂を使って土嚢をつくりました。 水辺保全としての泥上げは毎年実施していたはずなのですが、何年も放置していたように、しまった土砂が堆積していました。 土嚢に使う土砂は、ここに溜まっていた土砂を使いました。

土嚢を4袋つくって、先程、材の際に掘った溝に並べました。 土砂を取るために掘った溝には、僅かずつですが、水が染み出していました。

ここから、先程確認した源頭部の水面までの間は、10m以上ありそうです。 土嚢堰の高さについては、この溝を広げて行って、水面が広がって、この土嚢を越水するようになってから考えることにします。

水流の水面が広がっていない原因が、降雨不足ばかりではなく、泥上げができていなかったことも大きいと分かったので、 辺りの水辺も少し調べて歩きました。 ナラ枯れや東側斜面の伐採更新によって、明るくなったことで、ミヤマシラスゲが繁茂してしまったため、泥上げも容易にできなくなっていたようです。

この日の活動を終了しようと思って、土嚢堰を見ましたが、水は殆ど増えていませんでした 今後の水辺保全については、ゆっくり考えたいと思います。

盛期を迎えたツリフネソウには、キンケハラナガツチバチ?が吸蜜に来ていました。

合流部には、ジョロウグモが巣を張っていました。

合流部のウメモドキの実が紅くなっていました。

|

かわさき自然調査団の活動

かわさき自然調査団の活動